御宅文化演變:從小眾到大眾

在當今社會,御宅文化已不再是隱晦的次文化,而是以其獨特的魅力滲透到各個角落,

從動漫、電玩到模型、Cosplay,御宅族群的影響力無處不在。

然而,對於「御宅族」這個詞彙,以及其背後的文化脈絡,許多人仍感到陌生,也容易因媒體輿論與誤用而產生偏頗的認知。

本文將深入探討御宅族的起源、發展歷程,以及在日台社會所引發的爭議與現象,帶領讀者一窺其文化輪廓。

御宅族的起源與語義演變

1980年代的日本,在戰後爆發性發展的次文化背景下,「御宅族」逐漸成形。

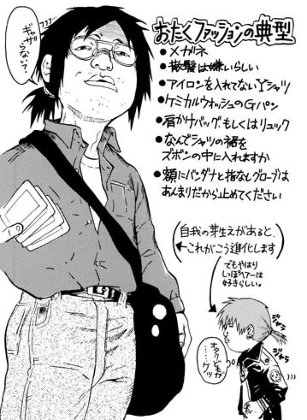

該詞源於敬語「お宅」(otaku),最初僅指稱對動漫、電玩、特攝片、模型等有強烈熱情者。

東浩紀在《動物化的後現代》中更明確指出,御宅族是一群沉浸於虛擬次文化、在其中獲得認同感的群體。

「和動畫、電玩、玩具模型等有著深刻連結、沉溺於次文化裡的一群人。」— 東浩

日本御宅族的負面標籤與社會事件

漫畫評論家中森明夫1983年於《Burikko》提出「御宅族」研究,將其定義為社會脫節、缺乏異性交往能力的群體。

1989年「宮崎勤事件」使御宅族被媒體妖魔化,導致整個ACGN產業受到波及。

台灣御宅文化的在地化演進

與日本相對照,台灣的御宅文化以學習與正向自我認同為主。

從1990年代起,透過網路論壇與社群平台建立交流基礎,

台灣動漫迷逐漸認同御宅身分,並融入本地語言與文化特徵,例如FF開拓動漫祭成為重要聚會平台。

御宅族的正面再定義與文化反思

曾任GAINAX社長的岡田斗司夫自稱「御宅之王」,

在1996年出版《御宅學入門》,提倡御宅族應為擁有深厚知識、創造力與文化貢獻的個體。

該觀點廣受台灣動漫迷接受,並成為社群自我定位的依據。

媒體衝突事件:我猜御宅男風波

2007年台灣綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》中,出現對御宅族負面描述,

引發ACGN圈集體抗議,凸顯出主流社會與次文化間的認知落差,也促使御宅族群積極發聲與文化倡議。

御宅文化的當代意義與發展趨勢

御宅文化如今已成為推動文化創新與產業發展的重要力量,對於娛樂生活、創作產業與社群互動皆具正向影響。

日台雖同使用御宅一詞,卻各自衍伸出獨有的文化詮釋。

未來,隨著數位科技與社會接受度提升,御宅文化勢必將持續影響主流社會,我們應以開放與包容的態度看待,探索其多元發展的可能。

我要評論